Quartier mit ruhigem Takt

Am Kocher in Gaildorf verdichtet das Bräuhaus-Areal die historische Mitte – ein städtisches Gesamtwerk mit klarem Maßstab.

Das Projekt Bräuhaus-Areal ergänzt das Quartier Ziegelrain östlich des Alten Schlosses um Gastronomie, Hotel, Wohnbauten und ein Appartementhaus. Es verbindet ein zurückgenommenes, regional verankertes Vokabular mit einer klaren organisatorischen Logik. Die Technik bleibt dienend, der Freiraum alltagstauglich, die Adressen sind präzise gesetzt. In der Summe ist es ein Quartier, das nicht auf Effekte zielt, sondern auf Dauer.

Ort und Haltung

Das Areal liegt am Kocher, in direkter Nachbarschaft zum Alten Schloss und zur Stadtbücherei. Der Entwurf setzt auf Einfügung statt Pointe: steile Dächer, stehende Fensterformate und Putzfassaden führen die Dachlandschaft und Maßstäblichkeit der Altstadt weiter. Hotel und Gaststätte bilden ein Gegenüber zur historischen Bebauung; eine kleine Platzfigur bindet die Häuser zu einem lesbaren Ensemble. Die innere Erschließung entlastet die öffentlichen Räume: Die Topografie ermöglicht, Tiefgaragen und Bebauung ineinander zu schieben; ruhender Verkehr verschwindet weitgehend aus dem Quartier. Die Zufahrt erfolgt über „die Eschenau“ sowie über die Grabenstraße; offene Stellplätze ergänzen das Angebot.

Komposition und Typologie

Das Ensemble kombiniert fünf Wohnhäuser und zwei Bauten für Gastronomie und Beherbergung. Die Häuser sind in ihrer Architektursprache verwandt, bleiben jedoch einzeln lesbar: differenzierte Pastelltöne, Fensterläden, kleinteilige Gauben, Sockelzonen und Gesimsbänder in Muschelkalk. Das Hotel orientiert sich zur Stadt, das Bräuhaus nimmt seine historische Adresse wieder auf. Die additive Komposition schafft Quartierskanten, Zwischenräume und Adressen, ohne den Kontext zu überformen.

Grundrissintelligenz

Die Grundrisse folgen kurzen Wegen und klaren Zonen. Das Hotel bündelt Rezeption und Tagungsbereich im Erdgeschoss, die Zimmer liegen systematisch darüber; im Bräuhaus mussten die Zimmer aufgrund des Bestandszuschnitts einzeln auf die räumlichen Gegebenheiten abgestimmt werden. Ein unterirdischer Durchgang verbindet Gasthaus und Hotel, was Abläufe im Betrieb vereinfacht. Im Appartementhaus ermöglichen Küchenzeilen und Anschlüsse für längere Aufenthalte eine alltagstaugliche Nutzung.

Material und Konstruktion

Die Häuser treten außen mit geputzten Fassaden, Biberschwanzziegeln und sorgfältig ausgebildeten Bauteilen auf; Muschelkalk setzt Akzente an Sockeln und Gesimsen. Konstruktiv steht eine monolithische Ziegelbauweise für Robustheit, Speichermasse und bauphysikalische Ausgeglichenheit – ein Set, das ohne zusätzliche Dämmschichten auskommt und langfristige Wartungsfreundlichkeit begünstigt.

Lichtführung und Abschattung

Die Öffnungsstrategie bleibt maßvoll: stehende Formate, Laibungstiefen und Klappläden unterstützen Tageslichtlenkung und sommerlichen Wärmeschutz. Für den Außenraum wurde eine warmtonige, entblendete Beleuchtung gewählt, die Fassaden und Wege markiert, ohne zu blenden; Leuchten an den Fassaden verbessern zugleich die Betriebssicherheit in den Abendstunden.

Freiraum als Lebensraum

Zwischen den Baukörpern entsteht eine Abfolge kleiner Plätze, Treppen und Grüninseln. Die Verlagerung des Parkens in Tiefgaragen hält die Oberflächen frei für Aufenthalt, Wege und Adressen. Die Raumkanten sind klar, die Querungen kurz; die Platzfigur vor dem Bräuhaus verbindet Neu- und Altbauten mit der Stadt.

Energie und Technik

Die Wärmeversorgung des Quartiers erfolgt über eine zentrale Heizzentrale mit zwei Pelletkesseln à 150 kW und einem Lager von etwa 40 t; Hotel und Bräuhaus sind per Nahwärmeleitung angebunden. Wohnungen werden über Fußbodenheizungen temperiert, Hotel und Gasthaus über Heizkörper; in den Seminarräumen arbeiten Heiz-/Kühldecken. Für Küche, Gasträume, WCs und Nebenräume sind Lüftungsanlagen mit einer Gesamtluftmenge von rund 11 500 m³/h und Wärmerückgewinnungsgraden zwischen 75 % und 89 % installiert; Küchengerüche werden über eine vollflächige Lüftungsdecke erfasst. Die Gästezimmer sind voll klimatisiert; auf den Dächern von Hotel und Bräuhaus sitzen Wärmepumpen für Heiz- und Kühlbetrieb. Wasserenthärtung und Fettabscheider komplettieren die technische Infrastruktur.

Nutzung und Soziales

Das Programm ist bewusst gemischt: vier Mehrfamilienhäuser, ein Appartementhaus, das Bräuhaus als Restaurant mit historischen Bezügen, dazu ein Hotel mit 21 Doppelzimmern und drei flexibel teilbaren Tagungsräumen. Die Betreiberfamilie Mándi führt Küche und Haus mit regionalen und ungarischen Bezügen; die Räume im Bräuhaus und der Gewölbekeller dienen auch für kleinere Veranstaltungen. Die Mischung stabilisiert den Ort im Alltag – Wohnen, Ankommen, Einkehren, Tagen.

Projektansichten

Arealübersicht

Zwischen Kocherufer und Altstadtkulisse liegen die neuen Wohn- und Geschäftsgebäude, die sich harmonisch in das historische Stadtbild einfügen. Die Neubauten mit roten Satteldächern und traditioneller Fassadengestaltung ergänzen die umliegenden Fachwerkhäuser und prägen die städtebauliche Entwicklung im Herzen Gaildorfs.

Aussenansicht Altes Bräuhaus

Das sanierte Alte Bräuhaus erstrahlt in neuem Glanz. Mit seiner charakteristischen Fassade, den roten Fensterläden und der modernen, zugleich traditionellen Architektur fügt sich das Gebäude harmonisch in die historische Altstadt ein. Heute beherbergt es Gastronomie und dient als zentrales Aushängeschild des neu entwickelten Bräuhaus-Areals.

Aussenansicht Wohnbebauung

Die Wohngebäude sind harmonisch in das historische Stadtbild eingebunden. Mit ihren dezenten Pastellfarben, den traditionellen Fensterläden und den roten Satteldächern verbinden sie moderne Wohnqualität mit regionaltypischer Architektur. Begrünte Höfe und freundlich gestaltete Wege schaffen eine hohe Aufenthaltsqualität.

Gastraum Altes Bräuhaus

Natürliche Materialien wie Holz und warm abgestimmte Farbtöne schaffen einen harmonischen Kontrast zu den klaren Linien des zeitgemäßen Interieurs. Durchdachte Beleuchtung, freigelegte Deckenbalken und die strukturierte Barverkleidung verleihen dem Raum Charakter und laden zum Verweilen ein.

Frühstücksraum Altes Bräuhaus

Helle Holzmöbel, grüne Akzente und sorgfältig ausgewählte Materialien schaffen eine freundliche und einladende Atmosphäre. Große Fenster mit Blick auf die historische Altstadt lassen viel Tageslicht herein und unterstreichen das harmonische Zusammenspiel von Moderne und Geschichte.

Hotelzimmer

Die stilvoll gestalteten Hotelzimmer vereinen Komfort mit regionalem Bezug. Warme Holztöne, sanfte Grüntöne und eine historische Kartengrafik als Wandmotiv schaffen ein ruhiges, einladendes Ambiente. Durchdachte Details, hochwertige Materialien und der Blick auf die Fachwerkkulisse der Altstadt unterstreichen den besonderen Charme.

Projektbeteiligte

Partner und Experten im Überblick

Das Bräuhaus-Areal ist das Ergebnis einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit vieler engagierter Partner. Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung trugen Architekten, Ingenieure, Handwerksbetriebe und Bauherr gemeinsam dazu bei, ein Stück Stadtgeschichte neu zu schreiben. Ihr Zusammenspiel aus Fachwissen, Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein hat ein Quartier entstehen lassen, das Tradition und Moderne in einzigartiger Weise verbindet.

Architekten

Kraft + Kraft, Schwäbisch Hall

Innenarchitektur

JOI Design, Hamburg

Bauphysik

RW Bauphysik, Schwäbisch Hall

Haustechnik

IB Tenschert, Schwäbisch Hall

Bauunternehmen

Ed. Züblin, Heilbronn

Inneneinrichtung

Ziefle Koch, Waldachtal-Cresbach

Außenanlagen

Anette Traub, Schwäbisch Hall

Kommunikation

PR Company, Augsburg

Fotografie

Gerd Schaller, Augsburg

Stadt als Beziehung – Materialien als Entscheidung

Klimabewusst zu bauen heißt, nicht zuerst in Materiallisten und Kennzahlen zu denken, sondern in Verantwortung und Maß. Es ist weniger Methode als Haltung: Freiwilligkeit statt Zwang, Miteinander statt Inseldenken, Sinn statt Schein. Genau in diesem Spannungsfeld begegnet uns das Bräuhaus Areal in Gaildorf – als stiller Beweis, dass Nachhaltigkeit kein Label ist, sondern eine Art, in die Stadt hinein zu sprechen: respektvoll, gelassen, wirksam.

Vom Quartier zur Kultur des Maßes

Die Bebauung schließt keine Wunde mit Spektakel, sondern mit Alltagsintelligenz: fünf Wohnhäuser, Hotel und das neue-alte Bräuhaus, steile Dächer, stehende Fensterformate, Putzfassaden, Klappläden – eine Architektur, die Anschluss sucht statt Ausnahme zu sein. Die Grabestraße führt nicht vorbei, sondern hindurch; Tiefgaragen nehmen den ruhenden Verkehr auf; Plätze und Freitreppen verbinden statt zu inszenieren. So wird Innenentwicklung nicht zur Bühne für Formen, sondern zur Einladung in den Rhythmus der Stadt.

Diese Haltung – das Einordnen, nicht das Überformen – entspricht dem Kompass von klimabewusstbauen: Veränderung durch Perspektivwechsel, Zufriedenheit durch Sinn und Maß. Man spürt: Hier ging es nie um das perfekte Objekt, sondern um ein glaubwürdiges Miteinander, das die Stadt als Gemeingut ernst nimmt.

Unsichtbare Technik, sichtbare Wirkung

Nachhaltigkeit geschieht oft im Verborgenen. Zwei Pelletkessel (je 150 kW) versorgen das Quartier, ergänzt durch Wärmepumpen, effiziente Lüftung mit Wärmerückgewinnung und Fußbodenheizungen; Seminarräume nutzen Heiz-/Kühldecken. Das klingt nach Technik, ist aber in Wahrheit Fürsorge: Behaglichkeit ohne Protz, Reduktion ohne Verzicht. Technik folgt dem Menschen – nicht umgekehrt.

Nachhaltigkeit braucht kluge Entscheidungen

Material ist nie neutral. Jedes Bauteil ist ein Bekenntnis – zu Dauer, Reparierbarkeit, Herkunft, Rückführung. In Gaildorf werden diese Bekenntnisse bewusst abgelegt:

Mauerziegel für die Außenwände – monolithisch gedacht, als Speicher und Schirm zugleich. Ziegel stehen für Robustheit und eine Kultur der Langfristigkeit; moderne Varianten verbinden Tragfähigkeit mit thermischer Intelligenz. Wer Ziegel setzt, entscheidet sich für Beständigkeit – und damit gegen die Nervosität der Moden.

Monolithisches Ziegelmauerwerk im klugen Kontext zur historischen Bebauung im Ortskern.

Ortstypische Fensterläden in Holzoptik aus langlebigem Aluminium.

Möbel, Einbauten, Parkett und Innenfensterläden aus massivem Holz.

Steinwolle – im Ziegel integriert – arbeitet leise: Brandschutz, Schall, Energie. Ein technischer Stoff, der die Komfortbilanz über Jahrzehnte prägt, dessen ökologische Qualität vor allem aus der langen Nutzung erwächst.

Mörtel (als Putz) ist das Unsichtbare zwischen den Sichtbaren – das Bindeglied, das Flächen beruhigt und Gefüge bildet. Er erinnert daran, dass Nachhaltigkeit auch in den Verbindungen liegt.

Kupfer für Dachrinnen, Fallrohre, Verblechungen bringt die Zeit selbst ins Material: Patina als Versprechen der Dauer und als Einladung, Alterung als Qualität zu lesen – bei konsequenter Rückführung in den Kreislauf.

Aluminium (Fensterläden) ermöglicht Präzision bei geringer Materialstärke; seine Ambivalenz – energieintensive Herstellung, aber exzellente Rezyklierbarkeit – macht sichtbar, dass kluge Entscheidungen oft in Kreisläufen statt in Absolutheiten liegen.

Naturstein (Bodenbeläge, Sockel) – hier Muschelkalk – verankert das Ensemble geologisch und kulturell. Er ist schwer im besten Sinn: langlebig, reparaturfreundlich, wiederverwendbar.

Holz (Parkett, Einbauten, Möbel, Fensterrahmen) erdet die Innenräume, trägt Wärme und Takt in den Alltag; die Oberfläche ist hier nicht nur Schutz, sondern Haltung – zwischen Patina zulassen und Pflege organisieren.

Im Lichte dieser Entscheidungen gewinnt der Satz Nachhaltigkeit braucht kluge Entscheidungen Kontur. Kluge Entscheidungen sind die, die Konflikte nicht wegmoderieren, sondern balancieren: Dauer gegen Aufwand, Technik gegen Einfachheit, Herkunft gegen Kreislauf. Sie fragen nicht: “Ist Material X gut oder schlecht?” – sondern: “Wann, wo, wie und wie lange?” Genau diese Fragen wurden in Gaildorf hörbar gestellt – und baulich beantwortet.

Stadt als Teamleistung

Dass dieses Quartier funktioniert, liegt auch am Prozess: frühe Information, offener Dialog, Respekt vor Geschichte und Maßstäblichkeit. Das Leitbild nennt das Miteinander den Katalysator der Transformation – am Ziegelrain wurde es Praxis: Architekten, Stadt, Bauherrschaft und Handwerk haben eine gemeinsame Sprache gefunden, die ohne Übertreibung auskommt.

klimabewusstbauen versteht Bauen als Kulturtechnik zwischen Mensch, Natur und Zeit. Das Bräuhaus Areal fügt dem einen Satz hinzu: Fortschritt ist dort am stärksten, wo er leise bleibt. In Gaildorf zeigt sich das Leise als Summe kluger Entscheidungen – vom Stadtgrundriss bis zur Rinne, vom Wärmekonzept bis zur Holzoberfläche.

Kein endgültiges Urteil, kein Heiligenschein. Eher ein Versuch, Zukunft als Verlässlichkeit zu denken. Ein Quartier, das sich einfügt und gerade dadurch prägt. Ein Ort, der die große Frage klein beantwortet: Wie bauen wir sinnvoll? – Indem wir klug entscheiden. Tag für Tag, Stein für Stein.

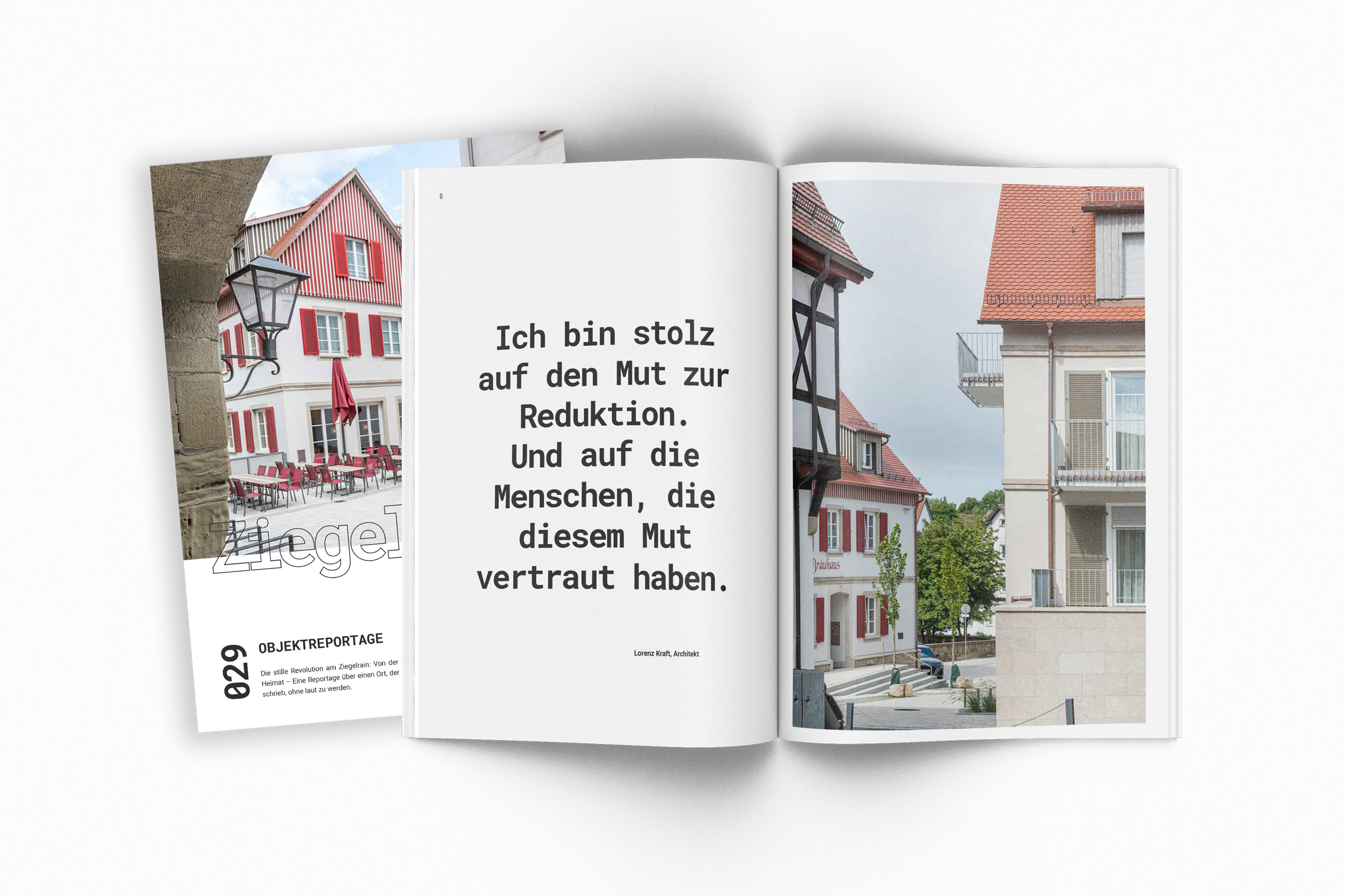

Werke & Werte

Objektreportage in gedruckter Form und als Download

Heft 29 der Reihe Werke & Werte widmet sich einem besonderen Projekt: dem Bräuhaus-Areal in Gaildorf – einem Beispiel dafür, wie Architektur Geschichte fortschreiben und Zukunft gestalten kann. Die gedruckte Ausgabe präsentiert in einer umfangreich bebilderten Reportage die Entstehung eines neuen Stadtquartiers, das städtebauliche Sensibilität, nachhaltige Bauweise und gesellschaftliche Verantwortung in Einklang bringt. Ergänzt durch Hintergrundberichte, Interviews und beeindruckende Fotografien zeigt das Heft, wie aus einer Vision gelebte Realität wurde.

Die Ausgabe steht als kostenloser Download zur Verfügung – ideal für alle, die sich für qualitätvolle Architektur, nachhaltiges Bauen und das Zusammenspiel von Tradition und Moderne interessieren.