Biohotel: Zwischen Flamme und Fundament

Das Bauernhaus auf Gut Sonnenhausen – ein Wiederaufbau mit Seele, Substanz und Sinn für das Wesentliche

Inmitten der oberbayerischen Hügellandschaft erhebt sich ein Haus, das mehr ist als ein Gebäude. Es ist ein Ort des Rückzugs, der Geschichte, der stillen Präsenz. Auf Gut Sonnenhausen wurde ein niedergebranntes Stallgebäude zum Impuls für eine architektonische Erzählung über das Weiterbauen im Bestand – ökologisch, kunstvoll, voller Respekt für das Vergangene.

Ein Hof im Wandel

Zwischen Glonn und Moosach, südöstlich von München, liegt Gut Sonnenhausen – ein historisches Ensemble mit bewegter Vergangenheit: einst Herrensitz, später Bauernhof, dann Gestüt, Olympiastützpunkt, heute Biohotel. Das Herzstück dieser Geschichte ist ein Bauernhaus aus der Zeit um 1830. Nach einem verheerenden Brand im Jahr 2016, der den Stalltrakt fast vollständig zerstörte, entschloss sich Eigentümer Georg Schweisfurth zu einem kompromisslos ökologischen Wiederaufbau – nicht als Rekonstruktion, sondern als Weiterentwicklung im Geist des Ortes.

Die Architekten vonMeierMohr, Tragwerksplaner, Denkmalpfleger und regionale Handwerksbetriebe setzten gemeinsam mit dem Bauherrn ein Zeichen: für die Kraft der Baukultur, für die Poesie des Einfachen, für ein Leben in Verbindung mit der Natur.

Architektur aus Erde, Holz und Licht

Das Gebäude gliedert sich heute in drei Ebenen. Im Erdgeschoss eröffnet sich mit dem Farmers Club ein wandelbarer Raum – Galerie, Festsaal, Bar und Küche in einem. Materialien wie Ziegel, Lehm, unbehandeltes Holz und verglaste Toröffnungen formen eine Atmosphäre zwischen Archaik und Eleganz. Das ursprüngliche Stalltor gibt nun den Blick auf die Schafweide frei, flankiert von Walnussbäumen und den Konturen der Voralpen.

Zentraler Ort ist die sogenannte Feuerküche: zwei offene Feuerstellen, handwerklich gefertigt, verbinden Kulinarik mit Erinnerung. Hier wird gekocht, gebacken, geräuchert – nicht als Event, sondern als gelebte Tradition. Im ehemaligen Wohnbereich lädt eine großzügige Stube mit offener Küche zum Zusammenkommen ein – reduziert, warm, echt.

Räume mit Geschichte

In den oberen Geschossen entstanden Gästezimmer, die auf zeitgenössische Weise an die bäuerliche Wohnkultur anknüpfen. Sichtbare Deckenbalken, Dielenböden und schlichte Bauernmöbel prägen die vier Bauernzimmer und die Bauernsuite. In den sogenannten Stallzimmern dominiert unbehandeltes Fichtenholz, kombiniert mit Lehmputz in erdigen Farbtönen – jedes Zimmer ein Unikat, jedes Detail durchdacht.

Höhepunkt sind die beiden Stallsuiten im Dachgeschoss. Schräge Decken, ein verglastes Giebelfenster, Badewanne mit Blick ins Grüne. Hier verschmelzen Innen und Außen, Material und Landschaft, Gebautes und Gefühl. Die Einrichtung folgt dem Prinzip des „Luxus des Weglassens“: Solitäre Möbelstücke – teils rustikal, teils modern – dienen als Gebrauchsgut und Skulptur zugleich.

Handwerk, Denkmal, Nachhaltigkeit

Die technische Umsetzung folgt dem Prinzip des „Sowohl als auch“: traditionsbewusst und zukunftsgerichtet. Grundlage ist eine Holzständerkonstruktion mit Ziegelmauerwerk im Erdgeschoss. Alle verbauten Materialien stammen aus nachhaltiger Quelle – Lehm, Jute, Holz. Dämmmatten wurden aus alten Kakaosäcken gefertigt. Die Wandheizung nach Hypokaust-Prinzip sorgt für Strahlungswärme, trockene Bauteile und ein angenehmes Raumklima – ganz ohne aufwendige Steuertechnik.

Der Innenausbau folgt konsequent den Prinzipien ökologischen Bauens – ohne Verzicht, aber mit Haltung. Farbige Lehmputze, handwerklich verarbeitet, schaffen lebendige Oberflächen und ein wohngesundes Klima. Die mineralischen Materialien regulieren die Luftfeuchtigkeit, sind schimmelresistent, langlebig und vollständig rückbaubar.

Auch das Äußere bleibt der Tradition verpflichtet: Das restaurierte Bundwerk an der Fassade, von regionalen Zimmerleuten rekonstruiert, steht exemplarisch für die Rückbindung an die Handwerkskunst des Alpenraums – und für die Authentizität, mit der in Sonnenhausen gedacht und gebaut wird.

Raum für Kunst und Kontemplation

Das Bauernhaus ist nicht nur Architektur, sondern auch Ausstellungsraum. Kunstwerke des Bildhauers Claus Nageler, Fotografien und moderne Arbeiten des vietnamesischen Designers Oanh Pham Phu ergänzen die Materialwelt um eine geistige Ebene. Ihre Positionen im Raum waren Teil der architektonischen Planung – nicht als Dekor, sondern als integraler Bestandteil des atmosphärischen Gesamtkonzepts.

Das Haus bleibt in Bewegung: Kunstwerke wandern, verändern Blickachsen, eröffnen neue Perspektiven. In dieser Offenheit liegt ein stiller Anspruch: Nicht das Fertige zählt, sondern das Lebendige.

Ein Beitrag zur Baukultur

Gut Sonnenhausen erzählt, was möglich ist, wenn Architektur nicht nur Form, sondern Haltung ist. Wenn Wiederaufbau nicht der Vergangenheit verpflichtet ist, sondern einer zukunftsfähigen Idee von Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Gestaltung.

Das neue Bauernhaus ist ein Ort der Ruhe – aber kein Ort des Stillstands. Es ist ein gebautes Manifest für eine Baukultur, die im Bestand wurzelt und sich zugleich der Verantwortung für das Kommende stellt.

Projektansichten

Aussenansicht Bauernhaus

Ein traditionelles oberbayerisches Bauernhaus mit weit auskragendem Satteldach und holzverschaltem Giebel: weiß verputzte Fassade mit dekorativen Lüftlmalereien, grünen Klappläden und Balkonen aus dunklem Holz. Das Bauernhaus fügt sich freistehend auf einer Wiese in die umgebende Landschaft.

Bauernhaus Zimmer

Helles, schlicht eingerichtetes Schlafzimmer mit rustikalem Charme: breite Dielenböden, sichtbare Deckenbalken und Holzsprossenfenster. Die Einrichtung ist reduziert auf ein Doppelbett und einen Bauernschrank. Als Nachttische dienen einfache Holzschemel mit Leselampen. Eine Holztür führt in den angrenzenden Sanitärbereich.

Bauernhaus Stube

Gemütliche Bauernstube mit breiten Holzdielen und sichtbarer Deckenbalkenlage, geprägt von einem weiß verputzten Kachelofen mit Reliefkacheln und Ofenbank, ausgeleuchtet von warmen Wandleuchten. Stimmiges Mobiliar lädt zum Verweilen ein. Die geöffnete Altbautür gewährt einen Blick in das angrenzende Zimmer.

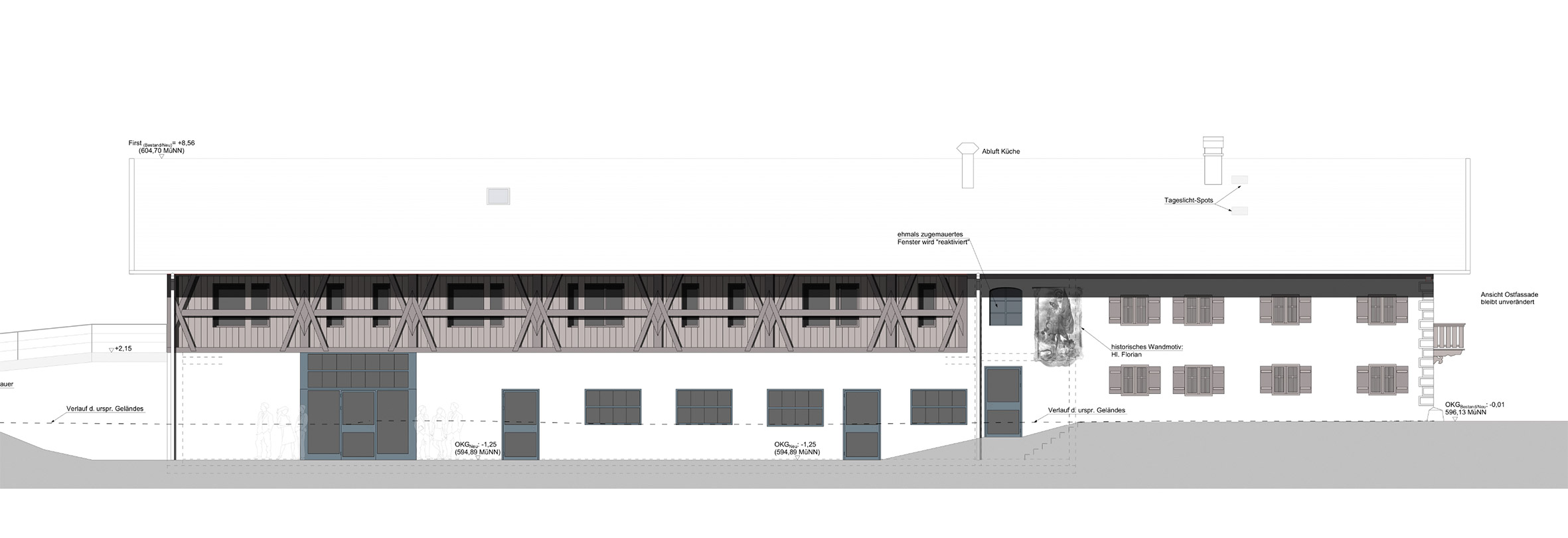

Aussenansicht Stall

Langgestreckter, modern sanierter Stadel in Holzbauweise auf Ziegelmauerwerk mit verputztem Sockel. Im offenen Holzriegel sind hohe Fenstern und Schiebeelemente integriert. Eine seitliche Rampe erschließt das Obergeschoss. Im Erdgeschoss öffnen verglaste Scheunentore den Blick in die Gastronomie und Gesellschaftsräume.

Stallzimmer

Stilvolles Schlafzimmer mit warmem Charakter: helle Fichtenböden und sichtbare Deckenbalken treffen auf erdige, fein verputzte Wände. Insgesamt weich ausgeleuchtet und reduziert möbliert. Ein schlichtes Holzbett, am Fußende eine alte Holztruhe. Stühle mit Leseleuchten und zwei samtige Hocker setzen Akzente.

Stallsuite

Helle Suite unter dem Schrägdach mit warm getönten, fein verputzten Wänden und hellen Holzböden: Ein schlanker Flur verbindet den Schlafbereich mit einem offenen Bad, Das Schlafzimmer ist ausgestattet mit einem schlichten Bett aus Vollholz, Leselampen, Hockern und eine Retro-Sitzbank.

Projektbeteiligte

Partner und Experten im Überblick

Der Wiederaufbau und die behutsame Sanierung des historischen Bauernhauses von Gut Sonnenhausen waren nur durch das enge Zusammenspiel zahlreicher Partner möglich. Bauherr, Architekten, Handwerksbetriebe und Fachplaner haben gemeinsam ein einzigartiges Beispiel ökologischer Baukultur geschaffen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht einiger Beteiligten, die mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrem Engagement zum Gelingen des Projekts beigetragen haben.

Architekten

vonMeierMohr, Schondorf

Baubiologie

Dieter Schuller, Holzkirchen

Naturbaustoffe

Thermo Natur, Nördlingen

Lehmbau

Larry Weiß, Höhenmoos

Zimmerei & Holzbau

Klaus Gröbmayr, Glonn

Kommunikation

PR Company, Augsburg

Fotografie

Gerd Schaller, Augsburg

Back to the roots

Einfach wohlfühlen. Das Bauernhaus bietet Rückzug in seiner ursprünglichsten Form.

Gedanken von Bauherr Georg Schweisurth.

„Nach dem Brand war mir schnell klar, dass es in Zukunft nicht mehr ein Riesenstall sein würde, sondern dass ich das Gebäude als Hotel wiederaufbauen möchte. Aber wie und was genau? Wie sollte die Nutzung aussehen, wie die Kulinarik, wie die Gästezimmer? Und wie sollte sich das Ganze in die Weiterentwicklung unseres Hotels einfügen? Was sollte neu werden, und wo bleiben wir im bewährten Alten?

Ich rief Helgo von Meier an, meinen Architektenfreund vom Ammersee. Er sagte: wir machen was ganz Tolles da oben, von dem die Menschen begeistert sein werden. Wir hatten dann eine sehr fruchtbare, kurze, aber intensive Planungsphase. Einen guten abwägenden Prozess, in dem wir auch die Mitarbeiter von Sonnenhausen immer wieder mit ins Boot geholt haben.

Im Sommer 2017 konnten wir schließlich beginnen, ein besonderes Bauernhaus zu bauen. Zuvor mussten die Reste des Stalles komplett beseitigt und das historische Wohnhaus gesichert werden.

Wir haben mit dem Bauernhaus nun 16 Zimmer mehr in Sonnenhausen. Wir wissen, dass die Ansprüche der Gäste steigen, aber wir wissen auch, dass es immer mehr Menschen nicht mehr um den konsumistischen Luxus, sondern um den Luxus der Schönheit und der Ruhe geht. Den Luxus des Ab- und nicht des Anschaffens.

Wir in Sonnenhausen leben das, indem wir zwar nicht „Nichts“, aber von allem etwas weniger und in menschlichem Maß haben. Man muss eben nicht technisch alles machen, was man machen kann. So verzichten wir, wo wir nur können, auf aufwändige elektronische Steuerungen von allen möglichen Luxus-Gadgets. Wir haben normale Schlüssel für Haustüren und Zimmer, wir haben keine komplizierten Lüftungsanlagen im Haus, wir haben keine Entertainment-Center in den Zimmern.

Wir wollen dahin zurück, wo die Menschen sich wieder miteinander beschäftigen – und nicht mit der Elektronik.“

Das Büro der vonMeierMohr Architekten ist unmittelbar am Ufer des Ammersees im bayerischen Fünf-Seen-Land gelegen. In konstruktiver Atmosphäre findet ein Austausch statt: zwischen Bauherren und Architekten, zwischen Designern, Innenarchitekten, Fotografen, Fach-Planern, Handwerkern. Um Wünsche zu erfüllen, Werte zu schaffen und erhalten, neue Technologien sinnvoll und effektiv anzuwenden, um aus Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Die Bürogründer Helgo von Meier (rechts) und Stefan Mohr verfügen über einen vielfältigen Erfahrungsschatz im In- und Ausland. Für Ihre Projekte, Wettbewerbe, öffentlichen Bauten, für nachhaltige Bauweise, ideenreiche Stadtmöblierung wurden sie mehrfach ausgezeichnet. Darüber hinaus prägen Mitarbeiter und enge Kooperationspartner aus den Bereichen Architektur, Design, Fotografie und Marketing maßgeblich die Gestalt und Wesensart ihrer Wirkungsstätte.

Architekten.

Stefan Mohr.

Helgo von Meier.

Foto: Yorck Dertinger

Bauherr.

Georg Schweisfurth.

Foto: Gut Sonnenhausen

Georg Schweisfurth ist einer der bekanntesten Ökopioniere. Er ist Volkswirt und gelernter Metzger. Als Sohn des ehemaligen Fleischimperialisten Karl Ludwig Schweisfurth, der das Unternehmen Herta gegründet und in das Zeitalter der industriellen Fleischproduktion geführt hatte, kehrte er nach dem Verkauf des Familienunternehmens der Fleischindustrie den Rücken. Es folgte die Hinwendung zur ökologischen Landwirtschaft.

Georg Schweisfurth war 1988 Mitinitiator der Herrmannsdorfer Landwerkstätten und ist seit 1996 Geschäftsführer des ökologischen Seminar- und Veranstaltungshotels Gut Sonnenhausen. 1997 gründete er zusammen mit Freunden die Bio-Supermarktkette Basic und war lange ihr Vorstand. Er ist im Aufsichtsrat von Greenpeace Deutschland und engagiert sich in verschiedenen Gremien und Institutionen wie der Schweisfurth-Stiftung, der Umwelt-Akademie München e.V. und dem Ethikkomitee Invera in Zürich.

Verantwortung aus Haltung

Von regionalen Gewerken wiederhergestellt repräsentiert das Bauernhaus die bäuerliche Baukultur.

„Respekt für das Alte, also Denkmalschutz, hört nicht beim Renovieren und Bauen auf, sondern umfasst auch die Gestaltung der Räume“, sagt Architekt Stefan Mohr. Deshalb wurde sowohl bei der Bausubstanz als auch bei der Ausgestaltung des Interieurs nichts dem Zufall überlassen.

Verantwortlich für die bauliche Umsetzung waren die vonMeierMohr Architekten aus Schondorf am Ammersee. Dass das Bauernhaus heute in neuer Lebendigkeit erstrahlen kann, ist der engen und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Bauherr und Architekten sowie Tragwerksplanern und Denkmalpflegern aber auch ortsansässigen Handwerksbetrieben mit deren Wissen über alte Konstruktionen und Bauweisen zu verdanken. Unter Einhaltung der entsprechenden Auflagen konnte der Wiederaufbau des Stalltraktes zügig und ganz nach den Wünschen des Bauherrn vonstattengehen. Eines der augenscheinlichsten Zeugnisse des Original Bauwerks ist sicherlich das von regionalen Gewerken wiederhergestellte kunstvolle Bundwerk an der Fassade, das die bäuerliche Baukultur des Voralpenlandes repräsentiert. Innen wiederum erinnert der rötlich eingefärbte Estrich an das einstige Mauerwerk aus Ziegel und verleiht dem Raum eine bodenständige, authentische Atmosphäre.

Bei der Restauration des Bauernhauses wurde der Nachhaltigkeitsgedanke bis ins kleinste Detail umgesetzt. Nach zweijähriger Planungs- und Bauzeit steht es heute vorzugsweise für exklusive Tagungen sowie für individuelle Urlaube in einer idyllischen Natur zur Verfügung. Fernab von Lärm und Hektik der Großstadt genießen Gäste hier eine sinnliche Küche voller frischer Zutaten aus eigenem Anbau, ökologisch und verantwortungsbewusst nicht nur der Natur, sondern auch den Menschen gegenüber.

Die Verantwortung besteht darin, mit dem Bauen eine Bereicherung für die Zukunft zu schaffen

Nachhaltig ist, was sich weiter entwickeln kann. Ein gelungener Beitrag zur Baukultur fördert immer auch die weitere Entwicklung der Gesellschaft. Eine stetige, liebevolle Auseinandersetzung mit den Bauherren, dem Ort und den spürbaren und zu errechnenden Einflüssen

führen immer zu einer nachhaltigen Architektur.

Beginnend mit dem Entwurfprozess als Vision – gemeinsamen ersten Strichen auf dem Skizzenpapier – sollte für das Gebäude und seine Bewohner eine fortwährende Entwicklung beginnen, welche nicht mit dem Ende der Bauarbeiten abgeschlossen sein darf. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Suchen und Forschen nach der richtigen Einfügung des Gebäudes in einen spezifischen Ort, dem Begreifen des besonderen Menschen für welchen man plant und die Analyse der Umweltbedingungen wie Klima und Jahreszeitenwechsel. Diese Auseinandersetzung findet mit dem Gebauten ihren Ausdruck und regt zu weiterer Auseinandersetzung und fortwährender Entwicklung des Bewohners und der Innen- und Außenräume an. Damit wird das Gebäude zu einem kulturellen, inspirierenden und damit fortwährenden Beitrag für die Bauherrschaft und die Gesellschaft.

Ein gutes Beispiel für Klimabewusstbauen

Es gibt Orte, an denen sich Geschichte, Landschaft und Zukunft wie von selbst verweben. Gut Sonnenhausen in Glonn ist ein solcher Ort – und das wiederaufgebaute Bauernhaus, das nach dem Brand wie Phönix aus der Asche hervorging, ist ein sprechendes Beispiel dafür.

Hier lässt sich im Kleinen nachvollziehen, wovon klimabewusstbauen im Großen erzählt: dass Nachhaltigkeit keine technische Formel ist, sondern eine Haltung, eine Frage nach Sinn und Maß, nach Verantwortung und gemeinschaftlichem Gestalten.

klimabewusstbauen beginnt für uns nicht beim Materialkatalog, sondern bei der Frage nach dem Sinn: Was braucht dieser Ort – räumlich, kulturell, klimatisch – wirklich? Unsere Philosophie versteht Nachhaltigkeit als Haltung, nicht als Produkt. Sie entsteht „nicht durch Perfektion, sondern durch Maß und Bewusstsein“, durch Eigenverantwortung, Perspektivwechsel und Teamarbeit.

Genau das wurde in Sonnenhausen gelebt: Bauherr, Architekten, Handwerk und Denkmalschutz haben gemeinsam entschieden – Schritt für Schritt, in Abwägung, nicht in Eitelkeit. Das Ergebnis ist weniger ein Statement, mehr ein Gespräch mit der Geschichte des Hauses und seiner Landschaft.

Die bauliche Antwort ist konkret: Eine Holzständerbauweise bildet die konstruktive Basis, im Erdgeschoss unterstützt Mauerwerk; im Innenraum reguliert Lehm das Klima, Jute dämmt, große Verglasungen öffnen den Blick, Stahl wirkt dort, wo Tragfähigkeit oder Detailpräzision es verlangen. Diese Setzungen sind nicht spektakulär, aber stimmig. Der Ort erhält so, was ihm guttut: thermische Ruhe, haptische Wärme, materialische Ehrlichkeit.

„Luxus des Weglassens“ nannten die Beteiligten diesen Ansatz – eine Wohltat in einer Branche, die Komplexität häufig mit Qualität verwechselt.

Im Kern steht ein Satz, der dieses Projekt gut beschreibt: Nachhaltigkeit braucht kluge Entscheidungen. Kluge Entscheidungen sind hier materialbewusst:

Bauholz trägt, verbindet, moduliert. Es speichert Kohlenstoff über die Nutzungsdauer, prägt Räume atmosphärisch und ermöglicht vorgefertigte, effiziente Abläufe – sofern Herkunft, Forstpraxis und Einsatz im Lebenszyklus mitgedacht werden. Holz ist kein Heilsbringer, aber in maßvollem, regional verankertem Einsatz eine kulturelle und ökologische Stärke.

Lehmputz ist mehr als Oberfläche: Er puffert Feuchte, verbessert Akustik, schafft eine matte, warme Lichtwirkung und bleibt vollständig rückführbar. In Sonnenhausen wird diese Qualität spürbar, weil die Wandflächen den Raum „atmen“ lassen – Wohngesundheit als bauende Haltung, nicht als Marketingetikett.

Fachwerk aus Bauholz und verputztes Ziegelmauerwerk bilden die Gebäudehülle.

Farbiger Lehmputz und unbehandelte Holzböden prägen die Innenräume.

Offene Stahlträger und großzügige Verglasungen sorgen für Transparenz im Gastrobereich.

Sichtbeton bei tragenden Wänden und im Treppenhaus.

Dämmstoffbahnen aus Jutefasern zur Ausfachung von Dach und Fachwerk.

Wandheizung als Großeschmidt-Heizsystem, basierend auf der römischen Hypokaust-Technik.

Jute-Dämmung macht Kreislaufdenken sichtbar: Aus gebrauchten Säcken werden leistungsfähige Matten mit hoher Wärmespeicherfähigkeit – ein Beispiel für Kaskadennutzung, das die sommerliche Behaglichkeit verbessert und den Materialkreislauf schließt, ohne groß zu posieren.

Holzoberflächen zeigen naturbelassen Mut zur Patina. Wer das Altern akzeptiert, reduziert Chemie, Pflegezyklen und Graustufen der Perfektion. Man lässt die Zeit mitbauen und gewinnt dafür Ausdruck, Ruhe, Lesbarkeit.

Beton kommt dort zum Einsatz, wo Dauerhaftigkeit, Masse oder Formgebung unverzichtbar sind – etwa in Fundamenten oder als Tragschicht. Kluge Entscheidungen bedeuten hier vor allem: so wenig wie möglich, so gezielt wie nötig, und in der Perspektive des langen Bestands. Beton ist ambivalent – seine ökologische Wahrheit liegt im rechten Maß, nicht im Dogma.

Stahl wirkt als unsichtbares Rückgrat – in Bewehrungen, Details, Übergängen. Er ist industriell energieintensiv, zugleich hervorragend kreislauffähig. Verantwortlich ist sein dosierter, materialminimierender Einsatz und eine Planung, die spätere Demontage denkt.

Glas öffnet die Räume zum Licht und in die Landschaft; doch Transparenz verlangt Balance. Maßvoll eingesetzt und bauphysikalisch sauber detailliert, verbindet es Innen und Außen, ohne thermisch zu entgleisen. In Sonnenhausen geschieht das sichtbar an den ehemaligen Stalltoren: Offenheit mit Augenmaß.

Diese Materialkomposition ist kein Zufallsprodukt, sondern Ausdruck der Leitidee: „Unsere Entscheidungen orientieren sich am Sinn, nicht am Schein.“ In der Praxis heißt das: regionale Gewerke stärken, Reparatur vor Ersatz, Robustheit vor Gadgets, Einfachheit vor Kontrolle.

Darum gibt es hier keine „Entertainment-Center“, keine Übersteuerung mit Technik – dafür Räume, die Gespräch, Ruhe und Naturbezug ermöglichen. So wird das Haus zum sozialen Katalysator: Es lädt Menschen ein, miteinander statt mit Maschinen zu interagieren. Nachhaltigkeit als Kulturtechnik.

Das Bauernhaus von Gut Sonnenhausen ist kein Manifest, sondern ein Wegweiser. Es zeigt, dass das „Neue“ im Bestehenden liegen kann, wenn wir bereit sind, klug zu entscheiden: Holz, wo Holz trägt; Lehm, wo Lehm wirkt; Jute, wo Jute Kreisläufe schließt; Beton und Stahl, wo sie unvermeidlich sind – jeweils im rechten Maß.

Es zeigt auch, dass klimabewusstbauen als Haltung beginnt: bei Freiwilligkeit, Maß und Miteinander; bei der Bereitschaft, Fehler zu korrigieren, Dinge wegzulassen, das Einfache zu würdigen.

In diesem Sinn ist Sonnenhausen ein gutes Beispiel – nicht weil es alles richtig macht, sondern weil es Fragen offenhält und dennoch entschieden ist.

Das Bauernhaus von Gut Sonnenhausen ist kein perfektes Gebäude – und will es auch nicht sein. Es ist vielmehr ein Versuch, die Frage nach dem Bauen neu zu stellen. Es zeigt, dass Nachhaltigkeit nicht darin besteht, ein starres Regelwerk zu erfüllen, sondern im offenen Dialog mit Ort, Geschichte und Material. Es lädt uns ein, anders zu schauen: nicht auf Symbole, sondern auf Sinn; nicht auf Perfektion, sondern auf Haltung.

Vielleicht ist das die wichtigste Botschaft dieses Hauses: Dass wir das Bauen nicht nur als Technik, sondern als Kultur begreifen. Als einen Prozess, der uns alle betrifft – und der gelingen kann, wenn wir uns trauen, kluge Entscheidungen zu treffen.

Werke & Werte

Objektreportage in gedruckter Form und als Download

Das Biohotel ist auch als Objektreportage in der Werke & Werte-Reihe erschienen. Die Ausgabe 007 zeigt, wie nach einem verheerenden Brand das Gebäude in enger Zusammenarbeit von Architekten, Denkmalpflegern und regionalen Handwerksbetrieben mit viel Liebe zum Detail wiederaufgebaut wurde. Das Heft zeigt eindrucksvoll, wie gelebte Baukultur, ökologische Materialien und achtsame Gestaltung ein Stück Geschichte neu beleben können.

Die Ausgabe ist in hochwertiger Gestaltung als gedrucktes Heft erschienen – zusätzlich steht sie auch hier als kostenloser Download zur Verfügung.